アライグマ対策の柵やフェンスの設置法【高さ1.5m以上が有効】効果的な3つの設置方法とメンテナンス

【この記事に書かれてあること】

アライグマの侵入に悩まされていませんか?- 1.5メートル以上の高さが侵入防止に効果的

- 柵の上部は45度の角度で内側に折り返すのがポイント

- 地面との隙間は5センチ以下に抑えて潜り込みを防止

- 金属製の網や板が最も効果的な材質

- 庭の外周全体を囲む設置が鉄則

- 月1回の点検で劣化を早期発見し長期防御

- ローラー付き柵やセンサー照明で侵入をさらに阻止

適切な柵やフェンスの設置は、家族の安全と快適な生活を守る最強の防衛線です。

でも、ただ高い柵を立てればいいというわけではありません。

アライグマの驚くべき身体能力と知能を考慮した、賢い対策が必要なんです。

この記事では、効果的な柵の設置法から、意外な裏技まで、アライグマ撃退の極意をお教えします。

「もう二度とアライグマに家を荒らされたくない!」そんなあなたの願いを、きっと叶えられるはずです。

さあ、アライグマとの知恵比べ、始めましょう!

【もくじ】

アライグマ対策の柵やフェンスの基本知識

侵入を防ぐ「最適な柵の高さ」は1.5メートル以上!

アライグマの侵入を防ぐなら、柵の高さは1.5メートル以上が必要です。これが絶対条件です。

なぜそんなに高い柵が必要なのでしょうか?

それは、アライグマの驚くべき身体能力にあります。

この小さな体で、なんと垂直に1.5メートルもジャンプできるんです。

「えっ、そんなに跳べるの?」と驚く方も多いはず。

実は、アライグマは前足が器用で、後ろ足の筋力も強いんです。

木登りが得意なことでも有名ですよね。

この能力を使って、あっという間に低い柵を乗り越えてしまいます。

ですから、1.5メートル以上の高さがあれば、ジャンプで一気に越えるのは難しくなります。

でも、油断は禁物。

アライグマは賢い動物なので、少しでも隙があれば、それを利用して登ろうとします。

- 1.5メートル未満の柵は簡単に越えられる

- 1.5メートル以上あれば、ジャンプでの侵入は困難に

- アライグマの身体能力を甘く見ないことが大切

確かにその通りです。

でも、アライグマの被害を考えると、多少の景観の犠牲はやむを得ません。

大切なのは、家族や財産を守ることなんです。

柵の上部は「45度の角度」で内側に折り返すのがコツ

柵の高さを1.5メートル以上にしても、それだけでは完璧とは言えません。アライグマ対策の決め手は、柵の上部を45度の角度で内側に折り返すことなんです。

なぜ45度なのか?

それは、アライグマの動きを考えれば納得できます。

まっすぐな柵なら、アライグマはよじ登って上まで到達できる可能性があります。

でも、途中で角度がついていると、バランスを崩して落下してしまうんです。

45度の角度がちょうどいい理由は3つあります。

- アライグマがつかまりにくい

- 登ろうとしても体重で落下しやすい

- 見た目もそれほど圧迫感がない

「えっ、そんな短くていいの?」と思うかもしれません。

でも、この短い折り返しが、アライグマの侵入を防ぐ重要な役割を果たすんです。

想像してみてください。

アライグマが必死で柵を登ってきて、やっと上にたどり着いたと思ったら、突然45度の角度で内側に傾いている。

バランスを取るのは至難の業です。

ほとんどの場合、ここで諦めてしまうんです。

「でも、うちの庭は広いから、全部の柵にそんな工夫をするのは大変そう…」と思う方もいるでしょう。

確かに手間はかかります。

でも、この対策をしておけば、長期的に見ればアライグマ被害に悩まされる時間とコストを大幅に削減できるんです。

一度の投資で、長期的な安心を手に入れられる。

そう考えれば、決して無駄な努力ではありませんよ。

地面との隙間は「5センチ以下」に抑えて潜り込み防止

アライグマ対策の柵やフェンスで見落としがちなのが、地面との隙間です。実は、この隙間を5センチ以下に抑えることが、侵入防止の決め手なんです。

なぜ5センチなのか?

それは、アライグマの体の特徴にあります。

大人のアライグマでも、驚くほど小さな隙間から体を押し込むことができるんです。

「えっ、そんなに細い体なの?」と思うかもしれません。

実はアライグマの体は、見た目よりもずっと柔軟なんです。

骨格が柔らかく、体を平たくして狭い隙間を通り抜けることができます。

まるでネズミのような器用さです。

- 5センチ以上の隙間があると、簡単に潜り込める

- 体を平たくして押し込む特技を持っている

- 子アライグマはさらに小さな隙間から侵入可能

確かに、完全に隙間をなくすのは大変です。

でも、5センチ以下に抑えられれば、ほとんどのアライグマは侵入を諦めます。

地面との隙間を小さくする方法はいくつかあります。

例えば、柵の下部を地中に埋め込むのも効果的。

30センチほど掘って埋め込めば、アライグマが掘って侵入するのも防げます。

また、地面が平らでない場合は、柵の下に小石や砂利を敷き詰めるのもいいでしょう。

これで地面との隙間を埋めつつ、アライグマが歩きにくい環境も作れるんです。

一石二鳥ですね。

忘れてはいけないのは、定期的な点検です。

地面は雨や風で変化します。

最初は5センチ以下だった隙間が、いつの間にか広がっているかもしれません。

月に一度は柵の下をチェックする習慣をつけましょう。

「ちょっと面倒くさいな」と思うかもしれませんが、この小さな習慣が、大きな安心につながるんです。

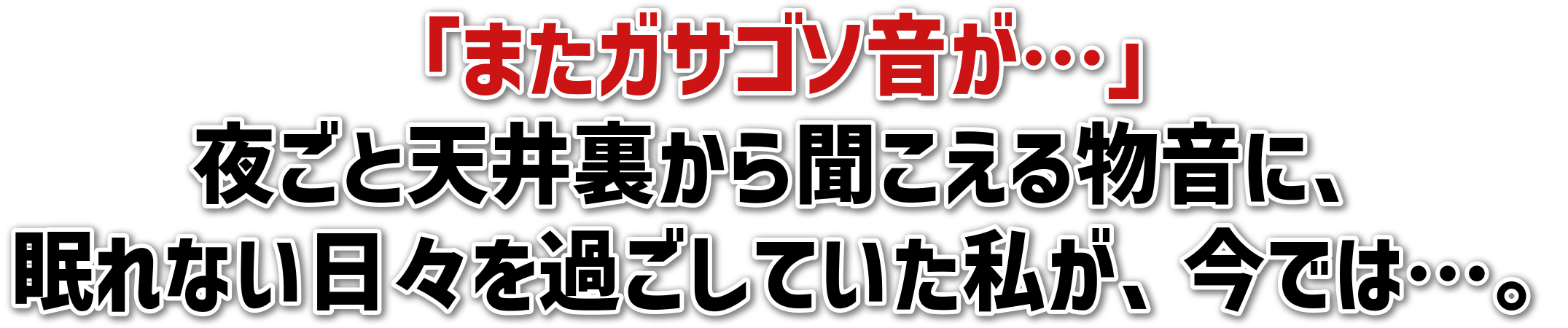

金属製の網や板が最強!プラスチックや木材はNG

アライグマ対策の柵やフェンスを選ぶなら、素材にこだわりましょう。結論から言うと、金属製の網や板が最強です。

プラスチックや木材は避けた方がいいですよ。

なぜ金属がいいの?

それは、アライグマの歯と爪の力を考えれば納得できます。

この小さな体で、驚くほどの噛む力と引っかく力を持っているんです。

プラスチックや木材なら、あっという間に噛み砕いたり引っかき破ったりしてしまいます。

金属製の網を選ぶなら、網目の大きさにも注意が必要です。

5センチ四方以下の網目サイズがおすすめです。

これより大きいと、アライグマが爪をひっかけて登りやすくなってしまうんです。

- 金属製:噛み切られにくく、長持ちする

- プラスチック製:噛み砕かれやすい

- 木製:引っかき破られやすい

確かに初期費用は高めかもしれません。

でも、長い目で見れば、頻繁に修理や交換をする必要がないので、結果的にコスト面でもお得なんです。

金属の中でも、特におすすめなのがステンレスやアルミ製です。

これらは錆びにくく、長持ちします。

「金属製だと景観が悪くなるんじゃ…」と心配する方もいるかもしれません。

でも、最近は見た目もおしゃれな金属製フェンスがたくさんあるんです。

デザイン性と機能性を両立させることも可能ですよ。

金属製の柵を選んだら、定期的なメンテナンスも忘れずに。

年に一度は塗装を確認し、必要があれば補修しましょう。

「ちょっと面倒だな」と思うかもしれません。

でも、この小さな手間が、長年にわたってアライグマから家を守ってくれるんです。

安心して暮らせる家庭を作るための、大切な投資だと考えてみてはいかがでしょうか。

柵やフェンスの設置は「逆効果」になることも!

柵やフェンスを設置すれば万全、と思っていませんか?実は、設置の仕方を間違えると、逆にアライグマを呼び寄せてしまう可能性があるんです。

驚きですよね。

まず、柵の高さが低すぎるのは大問題です。

1メートル以下の柵は、アライグマにとっては遊び場のようなもの。

簡単に乗り越えられるだけでなく、柵を伝って移動する練習台になってしまいます。

「えっ、そんなことあるの?」と思うかもしれません。

でも、アライグマは賢い動物なんです。

低い柵は、むしろ侵入の足がかりになってしまうんです。

次に注意したいのが、網目の大きな柵です。

大きな網目は、アライグマの爪がひっかかりやすく、まるで登山用のホールドのような役割を果たしてしまいます。

知らず知らずのうちに、アライグマ用の遊具を設置しているようなものです。

また、柵の下に大きな隙間を作るのも逆効果です。

アライグマは体を平たくして小さな隙間をくぐり抜けるのが得意。

大きな隙間があれば、「ここから入れそう」と誘惑してしまうんです。

- 低すぎる柵:簡単に乗り越えられる

- 大きな網目:登りやすい足場になる

- 下の大きな隙間:侵入口になってしまう

これらは、アライグマが柵を越える際の踏み台になってしまいます。

「ちょっとした置き物くらいいいかな」と思うかもしれません。

でも、アライグマの目線で見れば、それは立派な侵入経路なんです。

最後に、メンテナンスを怠るのも大きな問題です。

傷んだ柵や緩んだ網は、アライグマに「ここから入れそう」というメッセージを送ってしまいます。

定期的な点検と修理を忘れずに。

「こんなに気をつけることがあるなんて…」と思うかもしれません。

でも、これらの注意点を守れば、柵やフェンスは強力なアライグマ対策になります。

逆効果にならないよう、しっかりと設置とメンテナンスを行いましょう。

そうすれば、安心して暮らせる家庭を作ることができるんです。

効果的な柵設置の方法と注意点

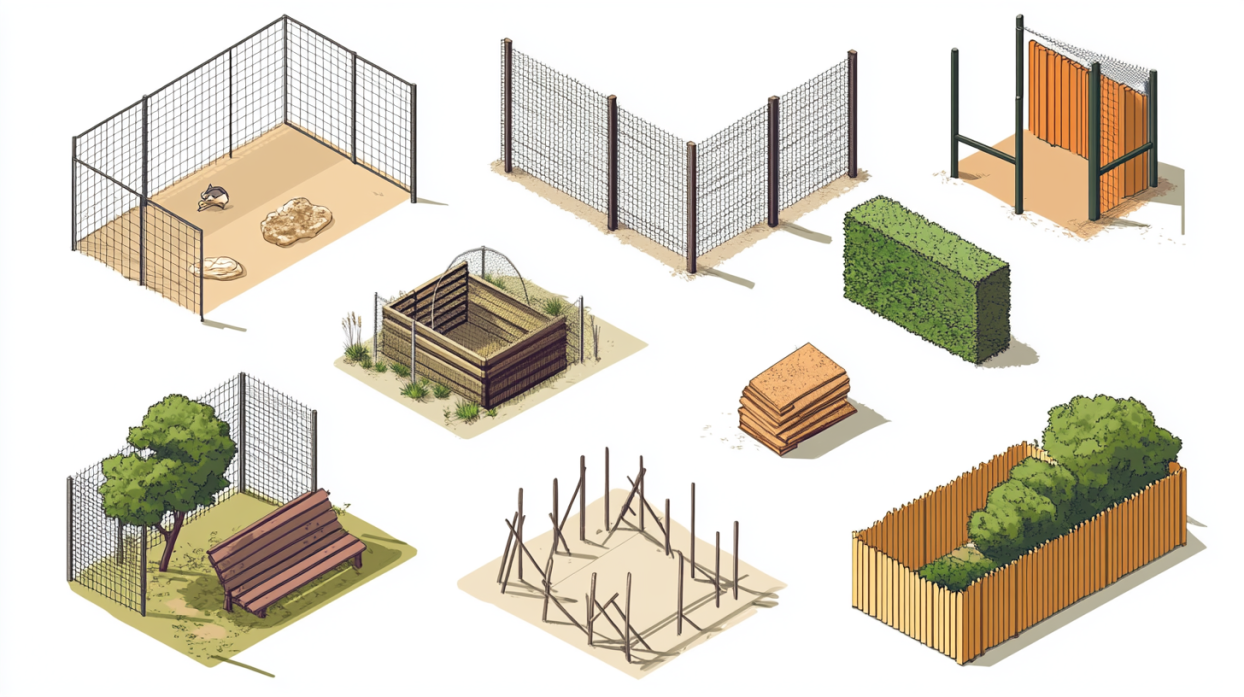

庭の外周全体を囲む「包囲型設置」が鉄則

アライグマ対策の柵設置で最も効果的なのは、庭の外周全体を囲む「包囲型設置」です。これが鉄則です。

なぜ外周全体を囲む必要があるのでしょうか?

それは、アライグマの賢さと執念深さにあります。

一箇所でも隙があれば、そこを見つけて侵入してくるんです。

「えっ、そんなに賢いの?」と驚く方も多いはず。

実は、アライグマは記憶力が良く、一度侵入に成功した場所を覚えています。

部分的な設置では、その隙間を狙って何度も侵入を試みるんです。

だから、外周全体を囲むことが大切なんです。

包囲型設置のポイントは3つあります。

- 庭の境界線に沿って隙間なく設置する

- 門や出入り口も忘れずに防御する

- 地面との隙間も5センチ以下に抑える

確かに、完璧な包囲は大変かもしれません。

でも、できるだけ隙間を作らないよう心がけることが大切です。

包囲型設置の効果は絶大です。

アライグマの侵入路を完全に断つことで、被害を劇的に減らせます。

「ガチャガチャ」「バリバリ」といった夜中の物音に悩まされることもなくなりますよ。

ただし、注意点もあります。

近所の方々への配慮を忘れずに。

高い柵で囲むと圧迫感を与える可能性があるので、デザイン性にも気を配りましょう。

「ご近所トラブルになったら元も子もない」ですからね。

包囲型設置は手間とコストがかかりますが、長期的に見ればその投資は必ず報われます。

安心して庭を楽しめる環境を作る、それが包囲型設置の最大の魅力なんです。

木や建物近くはハイリスク!重点的に防御を

アライグマ対策の柵設置で、特に注意が必要なのが木や建物の近くです。これらの場所はハイリスクゾーンなので、重点的に防御する必要があります。

なぜ木や建物の近くが危険なのでしょうか?

それは、アライグマの行動パターンと能力に関係しています。

アライグマは高い所が大好き。

木に登ったり、建物の屋根や壁を伝って移動したりするのが得意なんです。

「えっ、そんなに器用なの?」と驚く方も多いはず。

実は、アライグマは前足が非常に器用で、後ろ足の筋力も強いんです。

5メートルの高さまで簡単に登れるんですよ。

だから、木や建物があると、そこを足場にして柵を越えてしまうんです。

木や建物近くの防御ポイントは4つあります。

- 木の幹に滑りやすい素材を巻き付ける

- 建物の壁面にも柵を延長して設置する

- 柵の高さを通常より30センチほど高くする

- 柵の上部に45度の角度をつけて内側に折り返す

確かに、完璧な対策は難しいかもしれません。

でも、できる範囲でこれらのポイントを押さえることが大切です。

木や建物近くの重点防御は、アライグマの侵入を劇的に減らす効果があります。

「スタスタ」「ガサガサ」といった夜中の物音に悩まされることも少なくなりますよ。

ただし、注意点もあります。

木の健康を損なわないよう、樹皮を傷つけない方法で対策を行いましょう。

また、建物の外観を大きく変えすぎないよう、デザイン性にも配慮が必要です。

木や建物近くの重点防御は手間がかかりますが、その効果は絶大です。

「ここまでやれば大丈夫」という安心感を得られるのが、この対策の最大の魅力なんです。

柔らかい地面での設置は「30センチ埋め込み」が必須

柔らかい地面にアライグマ対策の柵を設置する場合、30センチの埋め込みが必須です。これが、地面からの侵入を防ぐ決め手となります。

なぜ30センチも埋め込む必要があるのでしょうか?

それは、アライグマの驚くべき掘る能力にあります。

この小さな体で、なんと地面を30センチも掘り進むことができるんです。

「えっ、そんなに掘れるの?」と驚く方も多いはず。

実は、アライグマの前足は非常に器用で力強いんです。

爪も鋭く、土を掻き分ける得意な道具になっています。

柔らかい地面なら、あっという間に穴を掘って侵入してしまうんです。

30センチ埋め込みのポイントは3つあります。

- 柵の下部を地面に垂直に埋め込む

- 埋め込み部分も耐久性のある材質を使用する

- 定期的に地面の様子をチェックする

確かに、手間はかかります。

でも、この手間を惜しむと、せっかくの柵が意味をなさなくなってしまうんです。

30センチ埋め込みの効果は絶大です。

アライグマの地下侵入ルートを完全に断つことができます。

「ザクザク」「ボリボリ」といった、地面を掘る音に悩まされることもなくなりますよ。

ただし、注意点もあります。

埋め込む際は、地中の配管や根を傷つけないよう慎重に作業しましょう。

また、雨季には地盤が緩む可能性があるので、定期的なチェックを忘れずに。

30センチ埋め込みは大変な作業ですが、その効果は長期的に続きます。

「もう地面から入ってこられない」という安心感、それがこの対策の最大の魅力なんです。

門や出入り口の隙間に要注意!侵入口になる危険

アライグマ対策の柵を設置する際、特に注意が必要なのが門や出入り口の隙間です。ここは侵入口になる危険性が高いので、細心の注意を払う必要があります。

なぜ門や出入り口が危険なのでしょうか?

それは、アライグマの驚くべき身体能力と知能にあります。

わずかな隙間でも、そこを突破口にして侵入を試みるんです。

「えっ、そんなに器用なの?」と驚く方も多いはず。

実は、アライグマは体を平たくして、驚くほど小さな隙間をくぐり抜けることができるんです。

しかも、一度侵入に成功した場所を覚えていて、何度も同じ場所から入ろうとします。

だから、門や出入り口の隙間対策は特に重要なんです。

門や出入り口の隙間対策のポイントは4つあります。

- 門扉と柵の隙間を5センチ以下に抑える

- 門の下の隙間にはブラシ状の部品を取り付ける

- 出入り口の地面はコンクリートなど硬い素材にする

- 門の開閉時に隙間ができないよう、ストッパーを設置する

確かに、完璧な対策は難しいかもしれません。

でも、できる範囲でこれらのポイントを押さえることが大切です。

門や出入り口の隙間対策は、アライグマの侵入を劇的に減らす効果があります。

「ガチャガチャ」「スリスリ」といった、門を開けようとする音に悩まされることも少なくなりますよ。

ただし、注意点もあります。

隙間をふさぎすぎて、門の開閉がスムーズにできなくなってはいけません。

また、見た目も考慮して、あまり不自然にならないよう工夫しましょう。

門や出入り口の隙間対策は細かい作業になりますが、その効果は絶大です。

「これで安心して門を開け閉めできる」という快適さ、それがこの対策の最大の魅力なんです。

電気柵vs通常の金属柵!効果と安全性を比較

アライグマ対策の柵選びで悩むのが、電気柵と通常の金属柵のどちらを選ぶか、という点です。それぞれに長所と短所があるので、しっかり比較して選ぶ必要があります。

まず、電気柵の特徴を見てみましょう。

電気柵は、アライグマが触れると電気ショックを与えるので、即効性が高いんです。

「ビリッ」という感覚で、アライグマはすぐに逃げ出します。

でも、安全面や維持費の問題があります。

誤って人や他の動物が触れる危険性があるんです。

一方、通常の金属柵はどうでしょうか。

即効性は電気柵に劣りますが、長期的な防御力は高いんです。

しかも、安全面の心配もありません。

ただし、設置に手間がかかり、見た目も考慮する必要があります。

両者の比較ポイントは4つあります。

- 即効性:電気柵○、通常の金属柵△

- 長期的防御力:電気柵△、通常の金属柵○

- 安全性:電気柵×、通常の金属柵○

- 維持費:電気柵×、通常の金属柵○

結論から言うと、通常の金属柵がおすすめです。

安全面と維持費を考えると、長期的には通常の金属柵の方が優れているんです。

電気柵は確かに効果的ですが、誤作動や感電事故のリスクがあります。

「ご近所トラブルになったらどうしよう」という不安も付きまといます。

それに比べて、通常の金属柵なら安心して使えます。

ただし、通常の金属柵を選ぶ場合は、設置方法にこだわりましょう。

高さを1.5メートル以上にし、上部を45度に折り返すなど、しっかりとした対策を施すことが大切です。

柵選びは、家族の安全とアライグマ対策の効果、そして長期的なコストを考えて決めましょう。

「これで安心」という気持ちで庭を楽しめる、それが正しい柵選びの醍醐味なんです。

柵の維持管理と長期的な防御戦略

月1回の点検で劣化を早期発見!台風後は要チェック

アライグマ対策の柵を長持ちさせるコツは、月1回の定期点検です。特に台風や大雨の後は必ず確認しましょう。

「えっ、そんなに頻繁に?」と思う方もいるかもしれません。

でも、アライグマは賢くて器用な動物なんです。

小さな隙も見逃さず、そこから侵入しようとします。

だから、早めの点検と対処が大切なんです。

点検のポイントは3つあります。

- 柵全体のぐらつきや傾きがないか

- 金属部分の錆びや腐食はないか

- 地面との隙間が広がっていないか

雨で地面が削られたり、柵が少し浮いたりして、知らないうちに隙間が広がっていることがあるんです。

「ちょっとくらいなら大丈夫」なんて思っていると、あっという間にアライグマの通り道になっちゃいます。

台風や大雨の後は特に要注意です。

強風で柵が傾いたり、大雨で地盤が緩んだりすることがあります。

「ガタガタ」「グラグラ」といった異常を感じたら、すぐに確認しましょう。

定期点検は面倒くさいかもしれません。

でも、これをサボると大変なことになるんです。

小さな損傷が大きくなって、修理費用がかさんでしまいます。

最悪の場合、アライグマの大量侵入を許してしまうかも。

月1回の点検を習慣にすれば、小さな異常もすぐに気づけます。

「これなら安心して眠れる」という気持ちで毎日過ごせるんです。

家族の安全と快適な生活のために、定期点検をしっかり行いましょう。

小さな穴や亀裂は即補修!放置は大損害のもと

アライグマ対策の柵に小さな穴や亀裂を見つけたら、すぐに補修しましょう。放置は大損害のもとです。

「え?こんな小さな穴でも?」と思う方もいるでしょう。

でも、アライグマは驚くほど器用なんです。

小さな穴でも、そこから爪をかけて広げていきます。

あっという間に大きな侵入口になってしまうんです。

小さな損傷を見つけたら、すぐに対処することが大切です。

補修のポイントは3つあります。

- 穴や亀裂の周りをよく清掃する

- 適切な補修材料を選ぶ(金属製の柵なら金属パッチなど)

- 補修箇所の周りもしっかり点検する

1か所に損傷があると、その周辺も弱くなっていることが多いんです。

「ここだけ直せばOK」なんて油断していると、すぐ隣から新たな穴ができちゃうかも。

補修作業は面倒に感じるかもしれません。

でも、放置するとどうなると思いますか?

アライグマが侵入して、家の中をめちゃくちゃにされる。

果物や野菜を荒らされる。

最悪の場合、家族が病気をうつされてしまうかも。

「ちょっとくらいいいか」が大きな後悔につながるんです。

小さな穴や亀裂はすぐに補修する。

これを習慣にすれば、アライグマの侵入リスクを大きく減らせます。

「ガリガリ」「ボリボリ」という不気味な音に悩まされることもなくなりますよ。

家族の安全と快適な生活のために、小さな異常も見逃さない。

それが、アライグマ対策の基本なんです。

柵周辺の植物は定期的に刈り込み!侵入経路を作らない

アライグマ対策の柵を設置したら、周辺の植物管理も忘れずに。定期的な刈り込みが、侵入経路を断つ重要なポイントです。

「え?植物も関係あるの?」と思う方もいるでしょう。

実は、アライグマは木登りが得意なんです。

柵に近い木や植物があると、それを使って簡単に柵を乗り越えてしまいます。

だから、植物の管理も大切なんです。

植物管理のポイントは3つあります。

- 柵から1メートル以内の植物は刈り込むか除去する

- つる性の植物が柵に絡みつかないよう注意する

- 果樹は柵から離れた場所に植える

知らないうちに柵に絡みついて、アライグマの格好の足場になってしまうんです。

「きれいだから残しておこう」なんて思っていると、それがアライグマの侵入を手伝っちゃうかも。

植物の刈り込みは大変に感じるかもしれません。

でも、これをサボるとどうなると思いますか?

アライグマが植物を伝って簡単に侵入。

せっかく設置した柵が意味をなさなくなってしまうんです。

「面倒くさいな」が、大きな後悔につながります。

定期的な刈り込みを習慣にすれば、アライグマの侵入リスクを大きく減らせます。

「サクサク」「シャキシャキ」と植物を刈り込む音が、あなたの庭を守る音になるんです。

ただし、注意点もあります。

鳥や昆虫など、他の生き物の住処を奪わないよう配慮しましょう。

完全に植物を除去するのではなく、適度な管理を心がけることが大切です。

植物管理は、美しい庭づくりとアライグマ対策の両立。

それが、安全で快適な生活を守るコツなんです。

ローラー付き柵で「よじ登り防止」&「転落撃退」

アライグマ対策の柵をさらに強化したいなら、ローラー付き柵がおすすめです。よじ登り防止と転落撃退の一石二鳥の効果があります。

「ローラー付き?それってどういうこと?」と思う方も多いはず。

実は、柵の上部にくるくる回るローラーを取り付けるんです。

アライグマが登ろうとしても、ローラーが回転して掴めない。

結果、よじ登りを防げるんです。

ローラー付き柵のポイントは3つあります。

- 柵の上部全体にローラーを取り付ける

- ローラーは滑らかに回転するものを選ぶ

- 定期的に注油して、回転をスムーズに保つ

プラスチック製だとアライグマに噛み切られる可能性があるので、金属製がおすすめ。

「ちょっと高いけど…」と躊躇するかもしれません。

でも、長期的に見れば、その投資は必ず報われます。

ローラー付き柵の効果は絶大です。

アライグマが登ろうとしても、「クルクル」と回って落下。

何度も挑戦しているうちに、諦めてしまうんです。

「ガタガタ」「ドタバタ」という夜中の物音に悩まされることもなくなりますよ。

ただし、注意点もあります。

ローラーの取り付けは正しく行わないと、逆効果になることも。

隙間なくしっかりと固定し、定期的な点検も忘れずに。

「こんな方法があったんだ!」と驚いた方も多いでしょう。

確かに、ちょっと変わった方法かもしれません。

でも、これが効果的なんです。

アライグマの知恵に負けない、人間の知恵の勝利というわけ。

ローラー付き柵で、アライグマ対策をさらにパワーアップ。

安心して眠れる夜を取り戻しましょう。

光と音のダブル防衛!センサー付き照明で夜間侵入を阻止

アライグマ対策の最終兵器、それがセンサー付き照明です。光と音のダブル防衛で、夜間の侵入を効果的に阻止できます。

「え?照明だけでいいの?」と思う方もいるでしょう。

でも、アライグマは夜行性。

突然の明るさと音に驚いて、逃げ出してしまうんです。

これを利用するのが、センサー付き照明の秘密です。

センサー付き照明の設置ポイントは3つあります。

- 柵の内側に向けて設置する

- 死角ができないよう、複数箇所に設置する

- 明るさと音量は調整可能なものを選ぶ

アライグマの侵入しそうな場所を重点的に守りましょう。

木の近くや、建物の隅など。

「ここは大丈夫かな」と思った場所こそ、要注意です。

センサー付き照明の効果は絶大です。

アライグマが近づくと、「パッ」と明るくなって、同時に音が鳴る。

この突然の変化に、アライグマはびっくり仰天。

「何が起きた!?」と思って逃げ出すんです。

ただし、注意点もあります。

近所迷惑にならないよう、明るさと音量の調整は慎重に。

また、誤作動を防ぐため、センサーの感度も適切に設定しましょう。

「光と音で追い払えるなんて、面白いね!」と思った方も多いはず。

確かに、ちょっと意外な方法かもしれません。

でも、これが効果的なんです。

アライグマの習性を逆手に取った、賢い対策というわけ。

センサー付き照明で、夜の庭を24時間警備。

アライグマの侵入を防ぎながら、防犯対策にもなる一石二鳥の方法です。

安心して眠れる夜を取り戻しましょう。