アライグマからペットを守る方法は?【屋内飼育が最も安全】外出時の3つの注意点と庭の安全対策4選

【この記事に書かれてあること】

愛するペットを守りたい…でも、アライグマの脅威にどう対処すればいいの?- アライグマによるペットへの危険性を認識

- 屋内飼育の重要性と外出時の注意点を理解

- 庭での安全対策5選を実践

- アライグマとの遭遇時の対処法を習得

- 効果的な防御グッズの選び方と使用法を学ぶ

この記事では、アライグマからペットを守る5つの効果的な方法をご紹介します。

屋内飼育の重要性から外出時の注意点、庭の安全対策まで、具体的な対策を詳しく解説。

「もしも」の危険から大切な家族を守るための知識が満載です。

アライグマの被害に悩む飼い主さん、この記事を読めば安心してペットとの生活を楽しめるはずです。

さあ、一緒にペットを守る方法を学んでいきましょう!

【もくじ】

アライグマからペットを守る必要性と危険性

アライグマがペットを襲う「危険な状況」とは!

アライグマがペットを襲う危険性は、特に夜間や早朝に高まります。油断は禁物です。

「うちの子は大丈夫」なんて思っていませんか?

実は、アライグマは予想以上に身近な脅威なんです。

特に危険なのは、夜間や早朝。

ペットが屋外にいる時がねらい目です。

アライグマの行動パターンを知ることが、ペットを守る第一歩。

彼らは夜行性で、人間が寝静まった頃に活動を始めます。

「ガサガサ」「ゴソゴソ」という物音に要注意。

もしかしたら、アライグマかもしれません。

特に危険なのは以下の状況です。

- ペットが一人で外にいる夜間や早朝

- 餌や水を屋外に置きっぱなしにしている時

- ゴミ出しの日の前夜

- 庭に果物の木や野菜がある場合

「うちの子は大きいから平気」なんて油断は禁物。

アライグマは意外と大胆で、中型犬でも襲うことがあるんです。

ペットを守るには、これらの危険な状況を避けること。

夜間は必ず屋内に入れる、餌は食べ終わったらすぐに片付ける、といった対策が効果的です。

「面倒くさい」なんて思わずに、愛する家族の一員を守るんだ、という気持ちで取り組みましょう。

ペットが受ける被害の深刻度「命の危険」も

アライグマの攻撃は、ペットにとって命に関わる深刻な問題です。軽視は禁物。

「まさか…」と思うかもしれませんが、アライグマの攻撃はペットにとって本当に危険なんです。

軽い引っかき傷で済めばいいほうで、最悪の場合、命を落とすこともあります。

ゾッとしますよね。

アライグマによる被害の深刻度を見てみましょう。

- 怪我:鋭い爪と歯で、深い傷を負わせることも

- 感染症:狂犬病やレプトスピラ症などの危険な病気をうつす可能性

- 精神的ダメージ:攻撃を受けたペットがトラウマになることも

- 最悪の場合:命を落とす可能性も…

特に小型のペットは、アライグマにとっては「獲物」同然。

一瞬の隙に襲われる可能性があるんです。

感染症のリスクも見逃せません。

アライグマが持っている病気が、ペットを通じて人間にまで感染することも。

家族全員の健康にも関わる問題なんです。

こんな深刻な被害を避けるには、予防が何より大切。

「我が家は大丈夫」なんて油断せず、しっかりとした対策を取ることが重要です。

ペットを守るのは、私たち飼い主の責任。

愛する家族の一員を守るため、今すぐ行動を起こしましょう。

アライグマの接近を事前に察知する方法

アライグマの接近を事前に察知するには、周囲の変化に敏感になることが大切です。目を光らせましょう。

「もしかして…アライグマ?」そんな疑問を持つことが、ペットを守る第一歩。

アライグマは意外と痕跡を残すものなんです。

その痕跡を見逃さない「探偵の目」を持つことが大切です。

アライグマの接近を示す兆候をいくつか紹介します。

- 夜間の異常な物音:「ガサガサ」「ゴソゴソ」という音に要注意

- ゴミ箱の荒らし:朝起きたら庭がめちゃくちゃ…なんてことも

- 足跡や糞:泥や砂地に残された足跡、特徴的な糞

- 果物や野菜の食べ跡:庭の作物が荒らされていないか確認

- ペットの様子の変化:急に落ち着かなくなったり、吠えたり

「気のせいだろう」なんて軽く考えずに、すぐに対策を取ることが大切です。

特に効果的なのが、定期的な庭のパトロール。

「探偵ごっこ」のつもりで、家族で楽しみながら行うのもいいですね。

子供たちと一緒に「アライグマ探偵団」を結成するのも面白いかも。

また、近所の人たちと情報を共有するのも有効です。

「うちの庭にアライグマが来たみたい」なんて話を聞いたら、自分の家も要注意。

地域ぐるみでアライグマ対策に取り組むことで、より安全な環境を作ることができるんです。

屋外飼育のリスク「24時間の危険」に注意

屋外飼育は、ペットを24時間アライグマの危険にさらすことになります。安全な屋内飼育を強くおすすめします。

「外で自由に過ごせて幸せそう」なんて思っていませんか?

実は、屋外飼育はペットにとって想像以上に危険なんです。

特にアライグマが生息する地域では、24時間365日、常に危険と隣り合わせ。

「ヒヤヒヤ」の連続です。

屋外飼育のリスクを見てみましょう。

- 夜間の無防備:寝ている間にアライグマに襲われる可能性

- 逃げ場がない:囲いのある庭でも、アライグマに追い詰められる恐れ

- 常に警戒が必要:リラックスできない環境でストレスに

- 天候の影響:雨や寒さにさらされ、体調を崩しやすい

- 他の危険:交通事故や迷子のリスクも

でも、ペットの本当の幸せって何でしょうか?

安全に守られ、家族と一緒に過ごせること。

それが一番の幸せなんじゃないでしょうか。

屋内飼育に切り替えるのは、最初は大変かもしれません。

でも、工夫次第で屋内でも十分に運動や遊びができるんです。

例えば、キャットタワーを設置したり、おもちゃを使った遊びを増やしたり。

家族みんなでペットとの時間を楽しむことで、より強い絆が生まれるかもしれません。

ペットの安全を守るのは、私たち飼い主の責任。

「24時間の危険」から大切な家族を守るため、今すぐ屋内飼育への切り替えを検討してみませんか?

「○○はやっちゃダメ!」アライグマを誘引する行動

アライグマを誘引する行動は絶対にNGです。知らず知らずのうちにやっているかもしれない危険な習慣、今すぐチェックしましょう。

「え、そんなことでアライグマが来るの?」思わずびっくりするかもしれません。

でも、実は私たちの何気ない行動が、アライグマを呼び寄せている可能性があるんです。

これらの行動は、ペットの安全を脅かす大きな原因になりかねません。

アライグマを誘引する、やってはいけない行動をチェックしてみましょう。

- ペットの食べ残しを屋外に放置:アライグマの大好物!

絶対NG - ゴミの野ざらし:「ゴミの日まで外に出しておこう」は危険

- 果物や野菜を放置:庭の落果もこまめに拾いましょう

- 屋外に水場を作る:ペットの水飲み場や池が誘引に

- 餌付け:「かわいそう」は禁物。

絶対にやめましょう

でも、アライグマにとっては、これらすべてが「ごちそう」の看板のようなもの。

一度でも食べ物を見つけたら、その場所を覚えて何度も来るんです。

特に注意したいのが餌付け。

「かわいそうだから」なんて餌をあげるのは絶対NG。

野生動物の生態を乱すだけでなく、より大きな被害を招く可能性があります。

これらの行動を避けるのは、最初は少し面倒に感じるかもしれません。

でも、「面倒くさい」と思わずに、ペットや家族の安全を守るためと考えれば、きっと頑張れるはず。

今すぐに、自分の習慣をチェックしてみましょう。

小さな気づきが、大切なペットを守る大きな一歩になるんです。

屋内飼育の重要性と外出時の注意点

屋内飼育が最も安全!「100%の防御」を実現

屋内飼育は、アライグマからペットを守る最も確実な方法です。100%の安全を確保できるんです。

「えっ、外で自由に遊ばせてあげたいのに…」そう思う方も多いかもしれません。

でも、ちょっと考えてみてください。

アライグマの危険から大切な家族を守るには、屋内飼育が最強の防御なんです。

なぜ屋内飼育が最も安全なのか、理由を見てみましょう。

- 接触の機会がゼロ:アライグマと出会うことすらありません

- 24時間365日の安全:昼も夜も、季節を問わず常に安全

- 環境のコントロール:温度や清潔さを完全に管理できます

- 他の危険からも守れる:交通事故や他の野生動物の心配もなし

室内でも十分な運動や遊びができるんです。

例えば、猫なら高さのある遊び場を作ったり、犬なら室内でのトレーニングを工夫したり。

むしろ、飼い主さんとの触れ合いの時間が増えて、絆が深まるかもしれません。

屋内飼育のメリットは安全面だけじゃありません。

ペットの健康管理がしやすくなり、寿命が延びる可能性も。

「うちの子、最近元気いっぱい!」なんて喜びの声も聞こえてきそうです。

屋内飼育、始めてみませんか?

きっと、あなたもペットも、新しい幸せな日々が待っているはずです。

屋内飼育への切り替え「ペットのストレス軽減法」

屋内飼育への切り替えは、ペットにとって大きな変化です。でも、ちょっとした工夫でストレスを軽減できるんです。

「急に外に出られなくなって、うちの子、ストレスたまっちゃうかも…」そんな心配をしている方も多いはず。

でも、大丈夫。

徐々に慣れさせていけば、ペットも新しい生活を楽しめるようになります。

ストレスを軽減する方法をいくつか紹介しましょう。

- 段階的な切り替え:一気に変えずに、少しずつ屋内時間を増やします

- 屋内遊びの充実:新しいおもちゃを用意したり、遊び方を工夫したりします

- 居心地の良い空間作り:お気に入りの寝床や休憩スポットを用意します

- 規則正しい生活リズム:食事や遊びの時間を決めて、生活にメリハリをつけます

- 窓辺の活用:外の景色が見える場所に休憩スペースを作ります

例えば、犬なら室内でのトレーニングやノーズワーク。

猫ならキャットタワーや隠れ家づくり。

「わぁ、新しいおもちゃだ!」とペットが喜ぶ姿が目に浮かびますね。

大切なのは、ペットの気持ちに寄り添うこと。

「今日はちょっと外に出たそうだな」と感じたら、抱っこして窓の外を見せてあげるのもいいでしょう。

ゆっくりと時間をかけて、新しい生活に慣れていけば大丈夫。

屋内飼育への切り替え、愛情を持って取り組んでみましょう。

きっと、あなたとペットの新しい幸せな日常が始まるはずです。

完全屋内飼育が難しい場合の「次善の策」

完全な屋内飼育が難しい場合でも、工夫次第でペットを守ることはできます。次善の策として、いくつかの方法を組み合わせてみましょう。

「うちの子、外が大好きだから…」そんな悩みを抱えている方も多いはず。

でも、安全を確保しながら外出する方法はあるんです。

アライグマの危険から守りつつ、ペットの幸せも考えた対策を見ていきましょう。

次善の策として、以下のような方法があります。

- 夜間は必ず屋内に:アライグマが活動的な夜間は絶対に外に出さない

- 監視付きの外出:日中の外出時は常に目を離さない

- 安全な外遊びスペースの確保:フェンスで囲った庭やドッグランの利用

- 散歩時間の調整:アライグマの活動時間を避けて散歩

- ハーネスとリードの使用:急な状況でもすぐに制御できるように

これらの方法を組み合わせることで、ペットの安全を大幅に向上させることができるんです。

例えば、日中は庭で遊ばせるけど、夕方になったら必ず屋内に。

「さあ、お家に帰ろうね」と声をかけながら、ペットを屋内に誘導する。

こんな日課を作るのも良いでしょう。

また、散歩のルートや時間帯を工夫するのも効果的。

「今日はこっちのルートにしようか」と、明るく開けた場所を選んで歩く。

こうすることで、アライグマとの遭遇リスクを減らせます。

完全な屋内飼育が難しくても、これらの方法を上手く取り入れれば、ペットの安全を守りながら、外での時間も楽しむことができるんです。

大切なのは、常にペットの安全を第一に考えること。

愛情を持って接すれば、きっと良い解決策が見つかるはずです。

外出時の持ち物「アライグマ対策グッズ」3選

外出時のアライグマ対策、準備が大切です。効果的なグッズを3つ紹介します。

これらを持ち歩けば、もしもの時も安心です。

「え、アライグマ対策グッズって何があるの?」そう思った方も多いはず。

でも、ちょっとした準備で、ペットの安全がグッと高まるんです。

いざという時のために、知っておきたい3つのグッズを見ていきましょう。

アライグマ対策グッズ3選、こちらです。

- 強力な懐中電灯:突然の明るい光でアライグマを驚かせます

- ノイズメーカー:大きな音でアライグマを威嚇します

- スプレー式の忌避剤:天然成分で安全、アライグマを寄せ付けません

これらのグッズ、それぞれに特徴があるんです。

まず、懐中電灯。

ただの明かりじゃありません。

「ピカッ」と強い光を当てれば、夜行性のアライグマはびっくり。

逃げ出す可能性が高いんです。

次に、ノイズメーカー。

「ガラガラガラ」という大きな音で、アライグマを怖がらせます。

人間の声より効果的なんですよ。

最後に、スプレー式の忌避剤。

「シュッ」とスプレーするだけで、アライグマが近づかなくなります。

天然成分なので、ペットにも安全です。

これらのグッズ、どれも使い方は簡単。

でも、効果は抜群なんです。

「よし、これで安心して散歩できるぞ!」そんな気持ちになりますよね。

外出時は、これらのグッズを必ず持ち歩きましょう。

ペットを守る、あなたの強い味方になってくれるはずです。

アライグマとの遭遇時「冷静な対処法」を知ろう

アライグマとの遭遇、怖いですよね。でも、冷静に対処すれば大丈夫。

正しい行動を知っておけば、ペットも自分も守れます。

「もし出会っちゃったら…」そんな不安、分かります。

でも、慌てないでください。

適切な対応さえ知っていれば、危険を回避できるんです。

さあ、アライグマとの遭遇時の冷静な対処法、しっかり覚えていきましょう。

アライグマに遭遇したら、次のように対処します。

- 落ち着く:深呼吸して、冷静さを保ちます

- ペットを抱き上げる:小型のペットはすぐに抱き上げて守ります

- 大きな音を出す:ノイズメーカーや自分の声で威嚇します

- ゆっくり後退:急な動きは避け、ゆっくりと後ろに下がります

- 光を当てる:懐中電灯で強い光を当てて、アライグマを驚かせます

これらの行動、順番も大切なんです。

まず、落ち着くこと。

「ドキドキ」した心臓を落ち着かせれば、次の行動がスムーズに取れます。

ペットを抱き上げるのは、アライグマの攻撃から守るため。

「よしよし、大丈夫だよ」と、優しく声をかけながら抱き上げましょう。

大きな音を出すのは、アライグマを怖がらせるため。

「ドン!ドン!」と、思い切り大きな音を出しましょう。

後退するときは、ゆっくりと。

「そーっと、そーっと」と、急な動きを避けます。

アライグマを刺激しないためです。

最後に、強い光。

「ピカッ」と懐中電灯の光を当てれば、アライグマも逃げ出す可能性が高いんです。

これらの行動を冷静に取れれば、アライグマとの危険な遭遇も、無事に回避できるはず。

「よし、万が一の時も大丈夫」そんな自信が持てるはずです。

効果的なペット保護方法と庭の安全対策5選

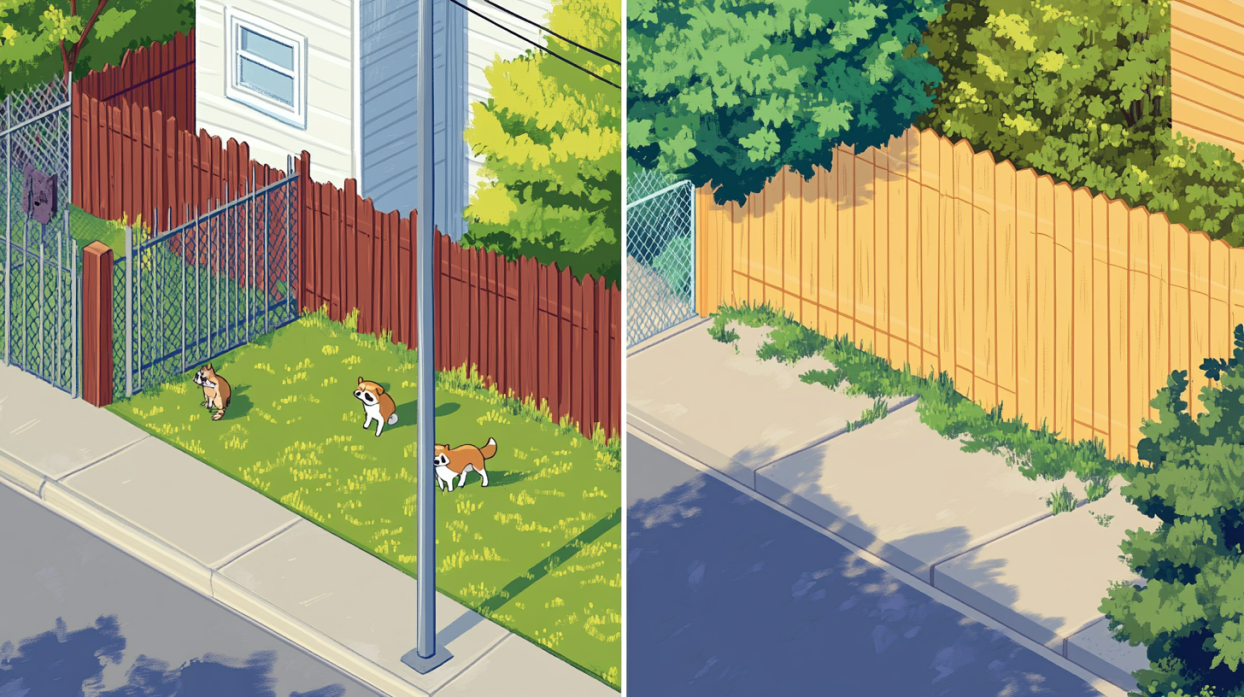

フェンス設置で「侵入経路を遮断」する方法

フェンス設置は、アライグマからペットを守る最も効果的な方法の一つです。しっかりとした障壁を作ることで、侵入を防ぐことができます。

「うちの庭、アライグマに荒らされちゃって…」そんな悩みを抱えている方、フェンス設置を検討してみませんか?

適切なフェンスがあれば、アライグマの侵入をガッチリ防げるんです。

効果的なフェンス設置のポイントを見ていきましょう。

- 高さは1.5メートル以上:アライグマは意外と高く飛び跳ねるので、これくらいは必要です

- 地中にも埋め込む:30センチほど地中に埋めることで、掘り返しを防げます

- 素材は金属製がおすすめ:木製だと噛み砕かれる可能性があります

- 目の細かい網を使用:隙間から侵入されないよう、5センチ四方以下の網目がベスト

- 上部は内側に曲げる:よじ登りを防ぐため、上部20センチほどを内側に45度曲げましょう

でも、アライグマは予想以上に賢くて器用なんです。

ちょっとした隙もノッケノッケと見つけちゃうんですよ。

フェンス設置、最初は大変かもしれません。

でも、一度しっかり設置すれば、長期的な安心が手に入ります。

「よし、これで安心して庭でペットと遊べる!」そんな日々が待っているはずです。

ただし、注意点も。

フェンスを設置したからといって、100%安全というわけではありません。

定期的な点検や補修も忘れずに。

愛するペットを守るため、しっかりとした防衛線を張りめぐらせましょう。

動物性肥料を避け「誘引物を排除」する工夫

アライグマを寄せ付けないために、動物性肥料の使用は避けましょう。代わりに植物性の肥料を使うなど、誘引物を排除する工夫が大切です。

「え?肥料がアライグマを呼んでるの?」そう思った方、実はその通りなんです。

アライグマは鋭い嗅覚の持ち主。

動物性の肥料の匂いは、彼らにとっては「美味しそうな匂い」なんです。

これじゃあ、わざわざアライグマを招待しているようなものですよね。

では、どんな工夫ができるでしょうか?

いくつかのポイントを見ていきましょう。

- 植物性肥料を使用:動物性の代わりに、植物由来の肥料を選びましょう

- 堆肥は密閉保管:使用前の堆肥は、蓋付きの容器にしっかり保管

- 果実や野菜は即収穫:熟した果実や野菜は、放置せずすぐに収穫

- 落果は速やかに片付け:地面に落ちた果実は、アライグマの格好のごちそう

- 生ゴミの管理を徹底:コンポスト(堆肥箱)は密閉型のものを使用

これらの工夫、ちょっとした心がけで大きな効果があるんです。

例えば、植物性肥料。

「えっ、効果あるの?」なんて思うかもしれません。

でも、植物由来なら匂いも控えめ。

アライグマを誘引する可能性がグッと下がるんです。

また、果実や野菜の管理も重要。

「あ、明日収穫しよう」なんて後回しにしていると、アライグマにとっては「いただきまーす!」のサインになっちゃうんです。

これらの工夫、面倒くさく感じるかもしれません。

でも、愛するペットのため、そして自分の庭を守るため。

少しの手間で、大きな安心が手に入るんです。

さあ、今日から「アライグマよけガーデニング」始めてみませんか?

庭でのペット遊び「安全確保の3ステップ」

庭でペットと遊ぶ時は、安全確保が最優先です。3つの重要なステップを踏むことで、アライグマの脅威から愛犬愛猫を守れます。

「庭で遊ばせるのは危ないの?」そう思った方、ご安心ください。

ちょっとした工夫で、ペットと楽しく安全に過ごせるんです。

さあ、「安全確保の3ステップ」をしっかり覚えていきましょう。

庭でペットと安全に遊ぶための3ステップ、こちらです。

- 遊ぶ前の庭チェック:アライグマの痕跡や侵入経路がないか確認

- 常に監視を怠らない:ペットから目を離さず、異変にすぐ対応

- 日没前には必ず屋内へ:夜行性のアライグマが活動を始める前に

でも、この3ステップ、実はとっても大切なんです。

まず、遊ぶ前の庭チェック。

「ん?この穴、昨日なかったよな…」なんて気づきが、大切なペットを守るカギになるかもしれません。

次に、常に監視を怠らないこと。

「あ、急に耳をピンと立てた!」そんなペットの変化に気づけば、危険を事前に察知できるかも。

そして、日没前には必ず屋内へ。

「もう少し遊びたいなー」なんてペットの気持ちもわかります。

でも、「お家に帰ろうね、また明日ね」としっかり伝えて。

夜の庭は、アライグマの活動時間なんです。

これら3ステップ、最初は「ちょっと面倒だなー」と感じるかもしれません。

でも、愛するペットの安全のため。

少しの心がけで、大きな安心が得られるんです。

さあ、今日からこの3ステップを実践してみましょう。

きっと、ペットとの楽しい庭遊びの時間が、もっと安全で幸せなものになるはずです。

アライグマが好む環境「3つの要素」を排除

アライグマが好む環境には3つの要素があります。これらを排除することで、アライグマを寄せ付けにくい庭づくりができるんです。

「え?アライグマの好みなんてあるの?」そう思った方、実はアライグマも快適な環境を求める生き物なんです。

彼らが好む環境を知り、それを取り除くことで、自然とアライグマは遠ざかっていくんです。

では、アライグマが好む環境の3つの要素を見ていきましょう。

- 水場:飲み水や食べ物を洗う場所として重宝します

- 隠れ場所:身を隠せる茂みや物置がお気に入り

- 食べ物の供給源:果樹や野菜畑、ゴミ箱などが該当します

まず、水場。

「え?池や小川まで埋めちゃうの?」そこまでする必要はありません。

でも、夜間はペットの水飲み場を片付けるなど、ちょっとした工夫で大丈夫。

次に、隠れ場所。

「庭木を全部切っちゃうの?」いいえ、そこまでする必要はないんです。

ただ、低い枝を刈り込んだり、物置の隙間を塞いだりするだけでOK。

最後に、食べ物の供給源。

「せっかく育てた果樹や野菜…」大丈夫、収穫をこまめにするだけでも効果があります。

また、ゴミ箱は蓋付きの頑丈なものを選びましょう。

これらの対策、最初は「面倒くさいなぁ」と感じるかもしれません。

でも、愛するペットの安全のため。

少しずつ取り組んでいけば、きっと「あれ?最近アライグマ見ないな」なんて日が来るはずです。

アライグマの好む環境を排除する、それがペットを守る第一歩。

今日から、アライグマにとって「つまらない庭」作りを始めてみませんか?

「驚く裏技」アライグマを寄せ付けない5つの方法

アライグマ対策、実は意外な方法が効果的なんです。ここでは、思わず「へえ!」と驚くような裏技を5つご紹介します。

「えっ、そんな方法があるの?」そう思った方、お楽しみに。

これから紹介する方法、ちょっと変わってるけど、実はかなり効果があるんです。

さあ、「驚く裏技」をご覧ください。

アライグマを寄せ付けない5つの裏技、こちらです。

- ペットの首輪に鈴をつける:チリンチリンという音で警戒心を呼び覚まします

- 風船を庭に設置:風で揺れる動きがアライグマを怖がらせます

- 古いCDを木に吊るす:キラキラ光る反射がアライグマを驚かせます

- 動きセンサー付きスプリンクラーを設置:突然の水しぶきでビックリ仰天!

- ペットの毛を庭に撒く:他の動物の存在を感じさせ、警戒心を高めます

でも、これらの方法、実はアライグマの習性をうまく利用しているんです。

例えば、首輪の鈴。

「チリンチリン」という音は、アライグマにとっては「危険信号」。

「あれ?何かいる?」って警戒しちゃうんです。

風船や古いCDも同じ。

風で揺れる動きや、キラキラした反射光が「何か怖いものがある!」と思わせるんです。

動きセンサー付きスプリンクラーなんて、まるでイタズラみたい。

でも、突然の水しぶきは、アライグマにとっては大事件。

「わー!ここは危険だ!」って逃げ出しちゃうんです。

ペットの毛を撒くのは、ちょっと変わった方法かも。

でも、アライグマは縄張り意識が強いんです。

「ここは他の動物のテリトリーかも…」って思わせれば、近づきにくくなるんです。

これらの方法、どれも簡単で低コスト。

「へえ、面白そう。やってみようかな」そんな風に思ってもらえたら嬉しいです。

アライグマ対策、意外と楽しみながらできるんです。

さあ、今日からあなたも「アライグマ撃退マスター」!