アライグマの栄養要求とは?【タンパク質と脂質を重視】食害パターンを理解し効果的な予防策を立てる

【この記事に書かれてあること】

アライグマの栄養要求を知ることは、効果的な対策の第一歩です。- アライグマはタンパク質と脂質を重視する栄養要求

- 人間の食べ物に惹かれやすい理由を解説

- ペットとの栄養要求の違いを徹底比較

- 栄養要求を理解して正しい対策を立てる重要性

- 栄養要求を利用した驚きの対策法を紹介

この賢い動物は、タンパク質と脂質を重視する食生活を送っています。

そのため、人間の食べ物に強く惹かれるのです。

でも、ちょっと待って!

この知識を活用すれば、アライグマ対策はグッと楽になります。

栄養要求を理解することで、なぜアライグマが庭に来るのか、どうすれば寄せ付けないかが見えてきます。

さあ、アライグマの食生活の秘密を探りながら、効果的な対策法を一緒に学んでいきましょう!

【もくじ】

アライグマの栄養要求の特徴とは?

タンパク質と脂質を重視する理由を解説!

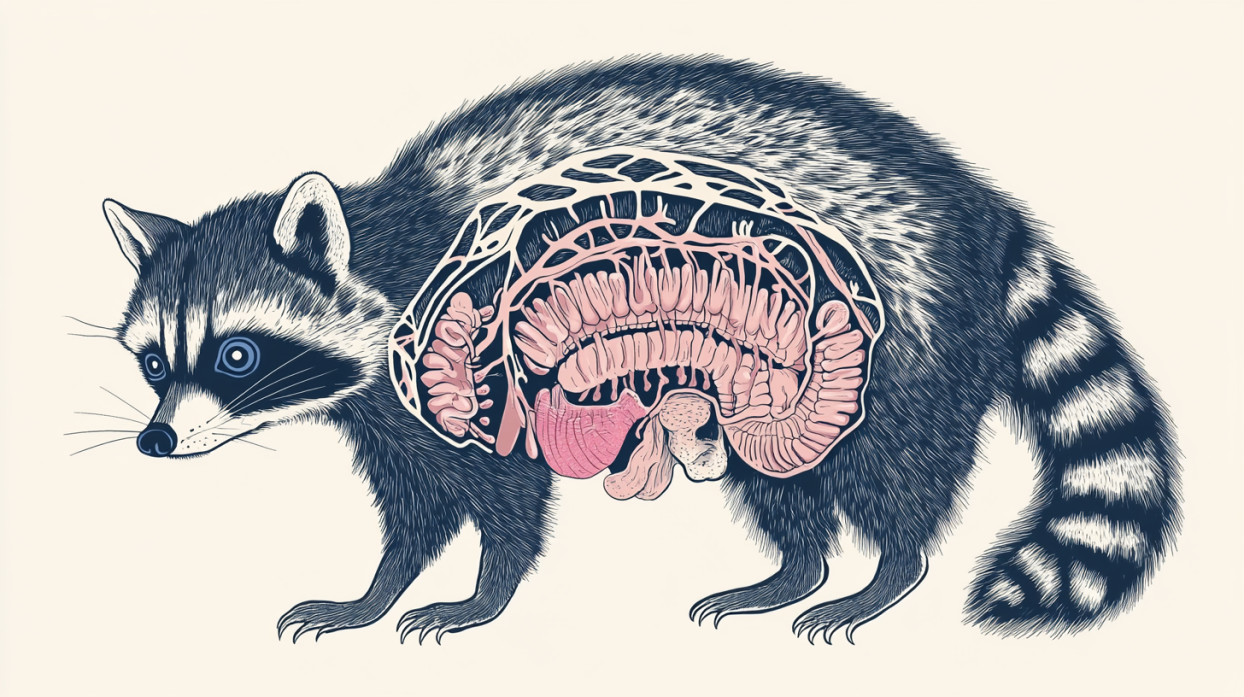

アライグマがタンパク質と脂質を重視する理由は、高いエネルギー効率と体の維持修復のためです。アライグマは野生動物ですが、意外と賢くて栄養バランスにうるさいんです。

「おいしそうだな〜」と思って食べ物に手を伸ばすとき、実はしっかりと栄養価を考えているんです。

特にタンパク質と脂質への執着がすごいんです。

なぜかというと、これらの栄養素が体にとって超重要だからなんです。

- タンパク質:筋肉や毛皮を作るのに必須

- 脂質:エネルギー源として効率が良い

- 両方:寒い季節を乗り越えるのに役立つ

タンパク質と脂質を上手に使って、元気いっぱいの体を作り上げているんです。

「でも、なんでそんなに欲しがるの?」って思いますよね。

実は、野生での生活は想像以上に厳しいんです。

いつ食べ物が見つからなくなるかわからない。

だから、見つけたときにしっかり栄養を取り込むんです。

アライグマの行動を見ていると、まるで「今のうちに食べておかなきゃ!」と焦っているみたい。

でも、これは生存本能なんです。

厳しい自然の中で生き抜くための知恵が詰まっているんです。

アライグマの栄養バランス「理想的な比率」とは?

アライグマの理想的な栄養バランスは、タンパク質が全体の30?40%、脂質が20?30%程度です。「えっ、そんなに高いの?」と驚く人もいるかもしれません。

でも、アライグマにとってはこれが普通なんです。

人間の食事と比べると、かなり濃厚な栄養バランスですよね。

アライグマの体は、この高タンパク・高脂質の食事を上手に活用できるように進化してきました。

まるで効率的なエンジンのように、これらの栄養素をエネルギーに変換しているんです。

- タンパク質(30?40%):体の修復と維持に使用

- 脂質(20?30%):エネルギー源として活用

- 炭水化物(残り):即座のエネルギーとして利用

肉や魚、卵といったタンパク質源を好むのも納得です。

「でも、野生のアライグマはどうやってこの比率を保っているの?」って思いませんか?

実は、本能的に栄養バランスを整えているんです。

多様な食材を食べることで、自然と理想的な比率に近づいていくんです。

ただし、人間の食べ物に慣れてしまうと、このバランスが崩れることも。

「おいしいものばかり食べちゃう〜」なんて、人間と同じ問題を抱えることもあるんです。

アライグマの栄養バランスを知ることで、彼らの行動がよりよく理解できます。

食べ物を探す姿も、単なる「おいしいもの探し」ではなく、生存のための真剣な活動なんだと気づくはずです。

人間の食べ物に惹かれる「栄養学的な理由」

アライグマが人間の食べ物に惹かれる栄養学的な理由は、高カロリーで栄養価の高い食品が多いからです。「あれ?うちの庭のゴミ箱をアライグマがよく漁っているな」なんて経験ありませんか?

実は、これには深い理由があるんです。

人間の食べ物は、アライグマにとって「夢の食事」なんです。

なぜって?

- 高カロリー:少量で大量のエネルギーが取れる

- 栄養バランスが良い:必要な栄養素がぎゅっと詰まっている

- 食べやすい:加工済みで、すぐに食べられる

野生で苦労して探す食べ物よりも、ずっと効率的に栄養が取れちゃうんです。

特に魅力的なのが、タンパク質と脂質が豊富な食品。

例えば:

- 肉類:ハンバーガーやからあげ

- 乳製品:チーズやヨーグルト

- 加工食品:ポテトチップスやスナック菓子

「こんなおいしくて栄養満点の食べ物、他にないよ!」とアライグマは思っているかもしれません。

ただし、この人間の食べ物への執着が、アライグマと人間のトラブルの原因にもなっているんです。

「うちの庭に来ないで!」と思っても、アライグマにとっては魅力的すぎる食べ物が置いてあるようなもの。

だからこそ、人間側の対策が重要になってきます。

食べ物の管理や、ゴミの適切な処理が、アライグマ対策の第一歩になるんです。

アライグマの栄養要求を理解することで、より効果的な対策が立てられるというわけです。

アライグマの食事量「体重の5〜10%」に注目!

アライグマの1日の食事量は、体重の5?10%程度です。これは意外と多いんです!

「えっ、そんなに食べるの?」と驚く人も多いでしょう。

でも、考えてみれば納得できます。

野生動物は「次はいつ食べられるかわからない」という不安と常に隣り合わせなんです。

例えば、体重5キロのアライグマなら、1日に250?500グラムの食事を取ります。

人間に例えると、60キロの人が3?6キロの食事を取るようなもの。

すごい量ですよね。

この食事量には、重要な意味があります。

- エネルギー確保:活発に動き回るためのパワーの源

- 体温維持:寒い夜を乗り越えるための熱源

- 成長と繁殖:子育てや体の成長に必要な栄養

「ガサガサ」「ゴソゴソ」と夜中に聞こえる音、もしかしたらアライグマかもしれません。

その活動を支えているのが、この多めの食事量なんです。

ただし、季節によって食事量は変わります。

- 春から夏:活動が活発で食事量が多め

- 秋:冬に備えてさらに食べる量が増える

- 冬:活動が少し減り、食事量もやや減少

「なんでこんなに食べ物を探し回るの?」という疑問も、納得できるはずです。

ただし、この旺盛な食欲が、時として問題を引き起こすことも。

庭の野菜や果物、ペットフードなど、アライグマにとっては全て「おいしそうな食事」に見えてしまうんです。

アライグマの食事量を理解することで、より効果的な対策が立てられます。

「この量の食べ物なら、アライグマは満足するかも」なんて考えながら、対策を練ってみるのも面白いかもしれませんね。

栄養要求を無視した餌付けは「逆効果」だった!

アライグマへの餌付けは、その栄養要求を無視しているため、実は大きな逆効果を招いてしまいます。「かわいそうだから餌をあげよう」なんて思ったことはありませんか?

実は、これが大きな間違いなんです。

アライグマの栄養要求を理解せずに餌付けをすると、思わぬ問題が起きてしまいます。

まず、餌付けの問題点を見てみましょう。

- 自然の食性バランスが崩れる

- 人間への依存度が高まる

- 野生の生存能力が低下する

- 人里への出没が増える

でも、人間の食べ物に慣れてしまうと、その微妙なバランスが崩れてしまうんです。

「うちの庭に来るアライグマ、太ってきたみたい」なんて思ったことはありませんか?

これは、餌付けの結果かもしれません。

高カロリーの人間の食べ物ばかり食べると、肥満や栄養の偏りが起こってしまうんです。

さらに、餌付けは別の問題も引き起こします。

- 群れでの来訪:「ここにおいしい食べ物がある」と仲間に知らせてしまう

- 攻撃性の増加:餌を巡ってのケンカが増える

- 病気の蔓延:1か所に集まることで、感染症のリスクが高まる

でも、それはアライグマのためになっていないんです。

野生動物は自然の中で生きる能力を持っています。

その能力を奪ってしまうのが、餌付けなんです。

むしろ、アライグマが自然な形で栄養を取れるよう、環境を整えることが大切です。

例えば、庭に実のなる木を植えるなど、自然な形で食べ物を提供する方法もあります。

アライグマの栄養要求を理解し、それに沿った対策を取ることが、人間とアライグマの共生につながるんです。

「自然のままのアライグマ」を尊重することが、結局は一番の優しさになるんですね。

アライグマvsペット!栄養要求の違いを徹底比較

アライグマとイヌの栄養要求「決定的な違い」とは?

アライグマとイヌの栄養要求の決定的な違いは、アライグマの方が脂質要求が高く、炭水化物への依存度が低いことです。「うちの犬とアライグマ、食べ物が似てるのかな?」なんて思ったことありませんか?

実は、見た目は似ているようで、栄養要求はかなり違うんです。

まず、アライグマの食事を見てみましょう。

- タンパク質:全体の30?40%

- 脂質:20?30%

- 炭水化物:残りの割合

- タンパク質:全体の18?25%

- 脂質:10?15%

- 炭水化物:50%以上

アライグマは野生動物なので、高エネルギーな脂質をたくさん必要とするんです。

寒い夜を乗り越えたり、長時間活動したりするのに、脂質は欠かせないエネルギー源なんです。

一方、イヌは長年人間と暮らしてきた結果、炭水化物をうまく消化できるように進化しました。

「ワンちゃん、ご飯だよ?」って呼ばれて喜んで食べるドッグフード。

実は炭水化物がたっぷり入っているんです。

この違いを理解すると、アライグマ対策にも役立ちます。

例えば、イヌ用のフードをそのままアライグマよけに使っても、あまり効果がないかもしれません。

アライグマにとっては、「うーん、おいしくないなぁ」って感じの味なんです。

だから、アライグマ対策を考えるときは、「これ、アライグマ好みかな?」って視点で見てみるのがポイントです。

イヌのエサ置き場は安全、なんて油断は禁物。

アライグマは高脂質な食べ物を求めて、思わぬところにも現れるかもしれないんです。

アライグマvsネコ「雑食性の強さ」に驚愕!

アライグマとネコを比べると、アライグマの方が圧倒的に雑食性が強いことに驚かされます。「えっ、ネコよりもアライグマの方が何でも食べるの?」って思いませんか?

実は、アライグマの食生活はネコよりもずっと多様なんです。

まず、ネコの食事を見てみましょう。

- タンパク質:全体の50?60%(ほぼ動物性)

- 脂質:20?30%

- 炭水化物:10%未満

- タンパク質:30?40%(動物性と植物性の両方)

- 脂質:20?30%

- 炭水化物:残りの割合(果物や野菜から)

ネコは完全な肉食動物。

「にゃ?ん」って鳴きながら、魚や肉ばかり食べてるイメージ、ありますよね。

実際、ネコの体は動物性タンパク質を消化するのに特化しているんです。

でも、アライグマは違います。

まるで「何でもござれ?」って感じで、動物も植物も平気で食べちゃうんです。

果物や野菜、そして時には人間の食べ残しまで、アライグマにとっては全部ごちそう。

この雑食性の強さが、アライグマが人里に出没する大きな理由になっているんです。

「人間の食べ物?おいしそう?」って感じで、ゴミ箱をあさったり、庭の野菜を食べたりしちゃうわけです。

だから、アライグマ対策を考えるときは、この雑食性を念頭に置くことが大切。

「これならアライグマは食べないだろう」なんて油断は禁物です。

ネコ用のエサだって、アライグマにとっては立派なごちそうになっちゃうかもしれません。

結局のところ、アライグマは「なんでもあり」の食生活。

この柔軟さが、彼らが様々な環境に適応できる理由の一つなんです。

ネコのように好き嫌いが激しくないぶん、対策も大変になるってわけです。

タヌキとの栄養要求比較「意外な共通点」も!

アライグマとタヌキの栄養要求を比べてみると、意外な共通点があることがわかります。でも、決定的な違いもあるんです。

「えっ、アライグマとタヌキって似てるの?」って思った人も多いかもしれません。

実は、両方とも雑食性の動物なんです。

でも、細かく見ていくと面白い違いが見えてきます。

まず、共通点から見てみましょう。

- 雑食性:動物性と植物性の両方を食べる

- 季節による食性の変化:春夏は虫や小動物、秋冬は果実や木の実が中心

- 人里での生活に適応:人間の食べ物も上手に利用

でも、ここからが重要な違いです。

- タンパク質への依存度:アライグマの方が高い

- 脂質の摂取量:アライグマの方が多い

- 食性の幅:アライグマの方が広い

「ガツガツ」と肉を食べる姿を想像してみてください。

一方、タヌキはもう少し植物寄りの食生活。

「もぐもぐ」と果実を食べている姿の方が似合いますね。

脂質の摂取量も、アライグマの方が多いんです。

これは、アライグマの体が高エネルギーを必要とするからなんです。

夜中にピョンピョン跳ねたり、木に登ったりするのに、たくさんのエネルギーが必要なんですね。

食性の幅も、アライグマの方が広いんです。

「何でもいけちゃう」って感じで、タヌキが食べないようなものまで平気で食べちゃいます。

これが、アライグマが世界中で増えている理由の一つかもしれません。

この違いを知ることで、アライグマ対策にも役立ちます。

例えば、タヌキ用の対策をそのままアライグマに使っても、効果が薄いかもしれません。

アライグマはより高タンパク、高脂質の食べ物を好むので、それに合わせた対策が必要になるんです。

結局のところ、アライグマもタヌキも「何でも食べる」タイプの動物。

でも、アライグマの方がより積極的に動物性の食べ物を求める傾向があるんです。

この「ちょっとした違い」が、対策を考える上でとても重要になってくるんですね。

ペットフードをアライグマが食べる理由と危険性

ペットフードがアライグマに食べられてしまう理由は、その高タンパク・高脂質の栄養組成にあります。これは、アライグマにとっても、私たちにとっても危険なことなんです。

「えっ、うちの犬のエサをアライグマが食べてる?」なんて経験した人もいるかもしれませんね。

実は、これにはちゃんとした理由があるんです。

アライグマがペットフードを好む理由は主に3つ。

- 高タンパク・高脂質:アライグマの栄養要求にぴったり

- 簡単に手に入る:屋外に置かれていることが多い

- 食べやすい:すでに加工されているので消化しやすい

でも、ここで重大な問題が発生します。

- ペットの食事が奪われる:栄養不足になる可能性

- アライグマが人里に寄ってくる:被害が増える

- 病気の伝染リスク:アライグマからペットへ、またはその逆

アライグマは様々な病気の媒介者になる可能性があるんです。

「ウイルスや細菌のデパート」なんて言われることもあるくらい。

ペットフードを介して、これらの病気がペットにうつる可能性があるんです。

さらに、ペットフードを食べることで、アライグマが人里に慣れてしまうのも問題です。

「ここにおいしいものがあるぞ?」って覚えちゃうと、どんどん人家に近づいてきちゃうんです。

じゃあ、どうすればいいの?

ここがポイントです。

- ペットのエサは屋内で与える

- 屋外に置く場合は、蓋付きの容器を使用

- 食べ残しはすぐに片付ける

- 夜間はペットのエサを外に置かない

「ちょっとした心がけ」が、大きな効果を生むんです。

ペットもアライグマも大切な生き物。

でも、お互いの世界はしっかり分けて、共存していくことが大切なんです。

ペットフードの管理は、その第一歩なんですね。

野生動物の栄養要求を理解して「正しい対策」を!

野生動物の栄養要求を理解することは、アライグマ対策の正解への近道です。それぞれの動物の特性を知り、適切な対策を講じることが重要なんです。

「えっ、動物の食べ物のことを知るだけで対策になるの?」って思う人もいるかもしれません。

でも、これが意外と大切なポイントなんです。

まず、野生動物の栄養要求の特徴を見てみましょう。

- 高エネルギー:生きるためにたくさんのエネルギーが必要

- 季節変動:季節によって必要な栄養素が変わる

- 多様性:様々な食べ物から栄養を取る

むしろ、こういった特徴がより顕著に表れる動物なんです。

では、この知識をどう活かすのか?

ここがポイントです。

- 餌場の管理:高カロリーな食べ物を外に放置しない

- 自然の食べ物を活用:アライグマが好まない植物を庭に植える

- 季節に合わせた対策:繁殖期は特に注意が必要

- 多角的なアプローチ:餌だけでなく、住処も考慮する

アライグマの「高カロリーな食べ物を探す」という本能的な行動を理解した上での対策なんです。

また、庭に植える植物を選ぶときも、アライグマの栄養要求を考慮します。

「この実、アライグマ的においしそうかな?」って視点で見てみるんです。

季節による変化も重要です。

「春はタンパク質、秋は脂肪をたくさん取りたがる」というアライグマの習性を知っていれば、その時期に合わせた対策が打てます。

「へぇ、こんなに深く考えるんだ」って思いませんか?

でも、これが本当の意味での「共生」なんです。

アライグマの生態を理解し、お互いに快適な環境を作ることが大切なんです。

結局のところ、「正しい対策」というのは、アライグマと人間の両方のニーズを満たす方法を見つけることなんです。

アライグマの栄養要求を理解することで、私たちの生活を守りながら、彼らの生存も脅かさない。

そんなバランスの取れた対策が可能になるんです。

「なるほど、アライグマの気持ちになって考えるのか」って思えてきませんか?

これこそが、長期的に効果のある対策の秘訣なんです。

結局のところ、野生動物との共存は簡単ではありません。

でも、彼らの生態や栄養要求を理解することで、より効果的で人道的な対策が可能になるんです。

それが、人間とアライグマ、双方にとっての「正しい対策」なんですね。

アライグマの栄養要求を利用した「驚きの対策法」5選

栄養価の低い植物で「自然の忌避剤」を作る!

栄養価の低い植物を庭に植えることで、自然の忌避剤を作ることができます。これはアライグマの栄養要求を逆手に取った、効果的な対策方法なんです。

「えっ、植物を植えるだけでアライグマ対策になるの?」って思いませんか?

実は、アライグマは栄養価の高い食べ物を本能的に求めているんです。

だから、栄養価の低い植物だらけの環境は、アライグマにとって魅力的じゃないんです。

では、具体的にどんな植物を植えればいいのでしょうか?

ここがポイントです。

- ラベンダー:香りが強く、栄養価が低い

- マリーゴールド:独特の香りがアライグマを遠ざける

- ローズマリー:強い香りと低栄養価が特徴

- セージ:アライグマが好まない香りを持つ

「庭がきれいになって、アライグマ対策もできる!」なんて、素敵じゃないですか?

ただし、注意点もあります。

これらの植物を植えるだけでは、完全な対策にはなりません。

アライグマは賢い動物なので、他に食べ物がなければ、これらの植物も食べてしまう可能性があるんです。

そこで、こんな工夫をしてみてはどうでしょうか。

- これらの植物を庭の周りに植える

- 果樹や野菜の近くにも植える

- 定期的に剪定して、香りを強く保つ

栄養価の低い植物を使った自然の忌避剤。

これは、アライグマの栄養要求を理解した上での、賢い対策方法なんです。

「自然と調和しながら、アライグマ対策ができる」なんて、素敵じゃありませんか?

アライグマが嫌う「強い香りのハーブ」を活用

アライグマが嫌う強い香りのハーブを活用することで、効果的な対策を行うことができます。これは、アライグマの鋭い嗅覚と栄養要求を利用した方法なんです。

「え?ハーブでアライグマを追い払えるの?」って思いますよね。

実は、アライグマは非常に敏感な鼻を持っているんです。

強い香りは彼らにとって不快で、その場所を避けるきっかけになるんです。

では、どんなハーブが効果的なのでしょうか?

ここがポイントです。

- ペパーミント:清涼感のある強い香り

- ユーカリ:独特の強い香りがアライグマを寄せ付けない

- タイム:香りが強く、アライグマが好まない

- オレガノ:ピリッとした香りがアライグマを遠ざける

「美味しい料理ができて、アライグマ対策もできる!」なんて、素敵じゃありませんか?

ただし、ハーブを植えるだけでは十分な効果が得られないかもしれません。

そこで、こんな使い方をしてみてはどうでしょうか。

- ハーブを乾燥させて、粉末にする

- 水で薄めて、スプレーボトルに入れる

- アライグマが来そうな場所に定期的に散布する

また、ハーブティーを作って、その茶殻を庭に撒くのも効果的です。

「美味しいお茶を飲んで、アライグマ対策もできる」なんて、一石二鳥どころか三鳥ですね!

強い香りのハーブを使った対策は、アライグマにとって不快なだけでなく、人間にとっては心地よい香りを楽しめるという利点もあります。

「アライグマは来なくなるのに、私たちは癒される」なんて、まさに理想的な対策方法じゃありませんか?

タンパク質と脂質を避ける「餌場改善術」とは?

タンパク質と脂質を避ける餌場改善術は、アライグマの栄養要求を理解した上での効果的な対策方法です。これにより、アライグマを寄せ付けにくい環境を作ることができるんです。

「えっ、餌場を改善するってどういうこと?」って思いますよね。

実は、アライグマはタンパク質と脂質を好むので、これらの栄養素が豊富な食べ物を避けることが大切なんです。

では、具体的にどんな改善をすればいいのでしょうか?

ここがポイントです。

- ゴミ箱の管理:タンパク質や脂質を含む生ゴミは密閉容器に

- ペットフードの管理:夜間は屋内に片付ける

- 果樹の管理:落果はすぐに拾う

- コンポストの管理:肉や魚の残りは入れない

ただし、注意点もあります。

完全にタンパク質と脂質を排除するのは難しいので、代わりの食べ物を用意することも大切です。

そこで、こんな工夫をしてみてはどうでしょうか。

- 野菜くずを庭の隅に置く

- 低カロリーの果物を植える

- 水場を用意する

アライグマは賢い動物なので、わざわざ難しい場所に侵入するよりも、こういった場所で満足してくれる可能性が高いんです。

「へぇ、アライグマの好みを考えながら対策するんだ」って思いませんか?

これこそが、アライグマの栄養要求を理解した上での賢い対策なんです。

餌場改善術は、単にアライグマを追い払うだけでなく、彼らと共存するための方法でもあるんです。

「アライグマも困らないし、私たちも被害に遭わない」なんて、まさに理想的な関係じゃありませんか?

栄養要求を逆手に取る「おとり餌作戦」の効果

栄養要求を逆手に取る「おとり餌作戦」は、アライグマを安全に誘導する効果的な方法です。この作戦を使えば、アライグマを望まない場所から遠ざけることができるんです。

「えっ、餌をあげるの?それって逆効果じゃない?」って思うかもしれませんね。

でも、ちょっと待ってください。

これは単に餌をあげるのとは違うんです。

おとり餌作戦のポイントは、次の3つです。

- 低カロリーで栄養価の低い餌を使う

- アライグマが好む匂いを付ける

- 安全な場所に設置する

「ん?美味しそうな匂いがする!」とアライグマは思うでしょう。

でも、実際に食べてみると「あれ?思ったほど美味しくないな」って感じるわけです。

この作戦の効果は絶大です。

- アライグマを安全な場所に誘導できる

- 高カロリー食品への執着を減らせる

- 人間の居住地域への侵入を防げる

おとり餌は定期的に交換する必要があります。

腐ってしまうと、かえって害獣を呼び寄せてしまう可能性があるからです。

また、おとり餌の場所は徐々に人間の生活圏から遠ざけていくのがコツです。

「少しずつ、少しずつ」がキーワードです。

急激な変化はアライグマを混乱させ、予期せぬ行動を取らせる可能性があるからです。

「へぇ、アライグマの気持ちになって考えるんだね」って思いませんか?

これこそが、アライグマの栄養要求を理解した上での賢い対策なんです。

おとり餌作戦は、アライグマと人間の両方にとってストレスの少ない方法です。

「アライグマも困らないし、私たちも被害に遭わない」なんて、まさに理想的な共存方法じゃありませんか?

アライグマの好物を知って「撃退スプレー」を自作!

アライグマの好物を知ることで、効果的な撃退スプレーを自作できます。これは、アライグマの栄養要求と嗅覚の特性を利用した、賢い対策方法なんです。

「えっ、好物を知って撃退?矛盾してない?」って思いますよね。

でも、ここがミソなんです。

アライグマの好物を知ることで、逆に彼らが嫌う匂いも分かるんです。

では、具体的にどんなスプレーを作ればいいのでしょうか?

ここがポイントです。

- 唐辛子スプレー:辛さがアライグマを寄せ付けない

- 酢スプレー:強い酸味がアライグマを遠ざける

- アンモニアスプレー:刺激臭がアライグマを撃退

- ペパーミントスプレー:強い香りがアライグマを不快にさせる

「台所にあるもので、アライグマ対策ができる!」なんて、素敵じゃありませんか?

ただし、注意点もあります。

これらのスプレーは人間や他の動物にも刺激が強いので、使用する場所と量には気をつけましょう。

そこで、こんな使い方をしてみてはどうでしょうか。

- アライグマの侵入経路に少量ずつ散布する

- 庭の境界線に沿って使用する

- 雨の後や定期的に散布し直す

また、これらのスプレーを組み合わせて使うのも効果的です。

「今日はこの匂い、明日はあの匂い」と変えていくことで、アライグマが慣れるのを防げるんです。

撃退スプレーの自作は、アライグマの栄養要求と嗅覚の特性を理解した上での、賢い対策方法です。

「アライグマの好みを逆手に取る」なんて、面白いアイデアじゃありませんか?

結局のところ、アライグマ対策の鍵は、彼らの特性をよく理解すること。

そして、その知識を活かして工夫を凝らすことなんです。

「アライグマの気持ちになって考える」。

これこそが、効果的な対策の秘訣なんですね。